Les écologies du numérique culturel

Article publié le 02/02/2024

- #AMBIVALENCES

Temps de lecture : 6min

© CEPIR

En quelques années, l’écologie est devenue un sujet incontournable, servi à toutes les sauces. Un mal pour un bien, nous en conviendrons. N’y-a-t-il pas, pourtant, écologie et écologie ? Et dans le champ du numérique culturel, tendre vers des « industries créatives et culturelles soutenables » ne serait-ce pas un oxymore ?

Néologisme, le terme « numérique culturel » émerge. Masse regroupant aussi bien les contenus web, applications, scénographies et créations numériques d’artistes que de lieux culturels, elle s’étend. Parallèlement, de nombreuses voix appellent à le contenir[1]. C’est-à-dire que son impact environnemental n’est pas anodin[2], et surtout croissant[3].

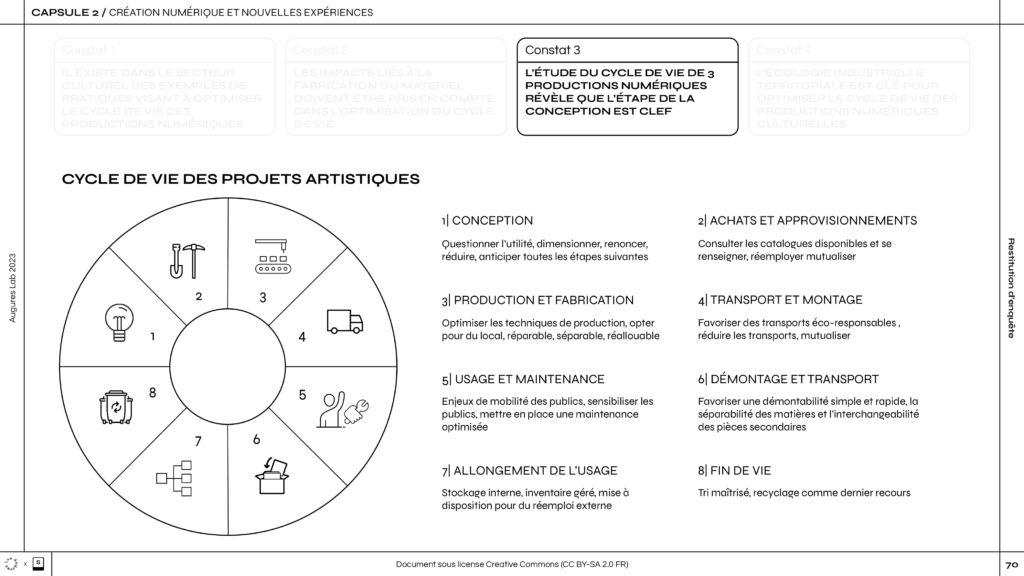

Le poids des productions numériques culturelles

Une des thématiques étudiées par l’Augures Lab numérique responsable[4] durant sa deuxième édition fut l’impact écologique des productions numériques culturelles. Parmi ses apprentissages : l’impact majeur vient de la fabrication du matériel et l’étape de la conception apparaît clef. Questionner l’utilité, la finalité, l’objectif assigné à un usage permettrait ainsi d’éviter et de limiter la majorité des impacts. Cela fait écho au rapport du Shift Project qui énonçait déjà : « Le numérique est à la fois outil et défi pour la transition carbone : les opportunités qu’il propose sont réelles, mais soumises aux mêmes contraintes que le reste de nos systèmes. Il est donc de notre ressort et de notre responsabilité de choisir les directions à donner à nos usages et infrastructures numériques pour en garantir la résilience et la pérennité »[5].

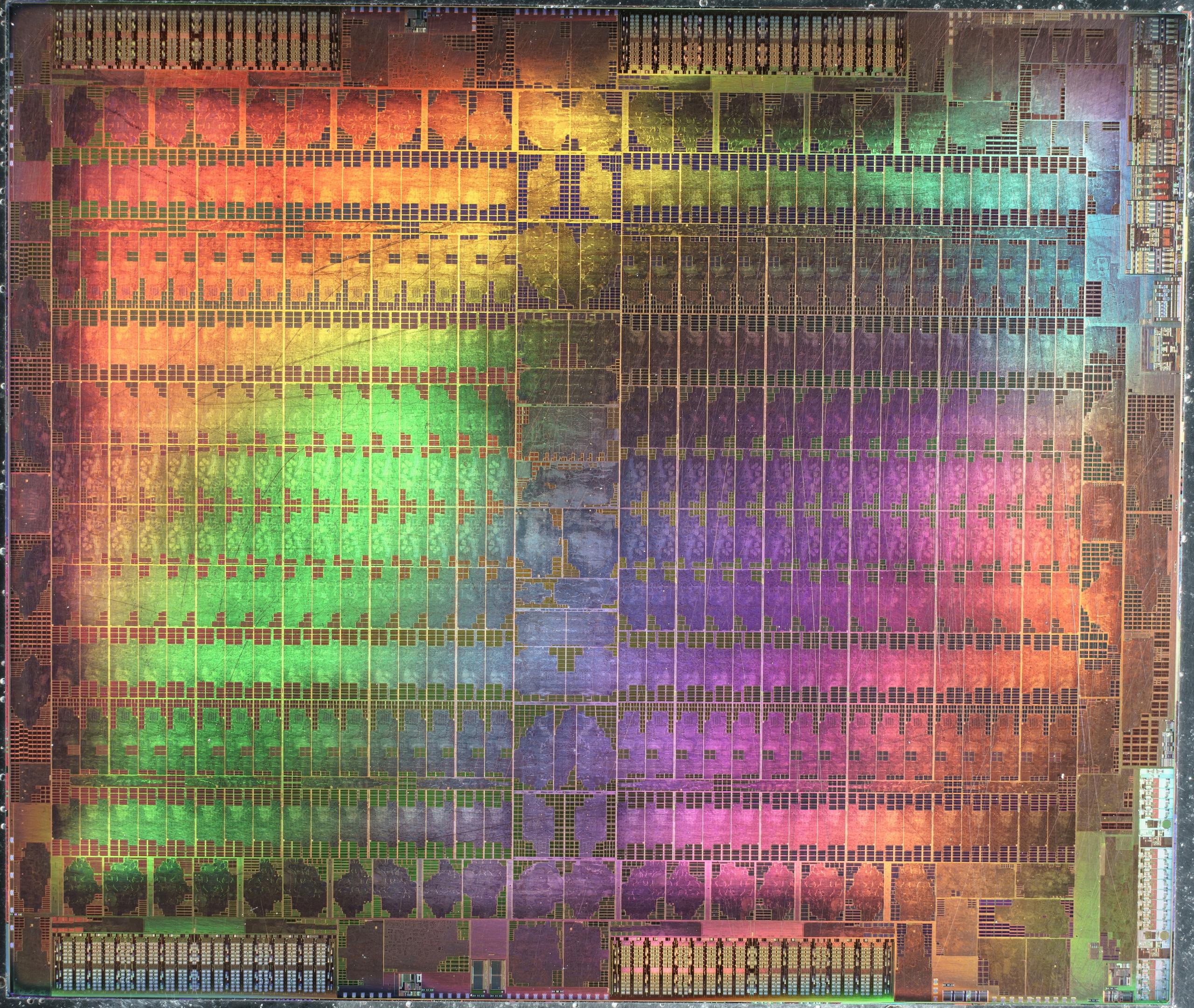

Mais mesurer et quantifier le poids environnemental d’une production numérique n’est pas évident tant il se compose de nombreuses étapes (extraction de matières premières, fabrication, transport, distribution, utilisation, déchet / recyclage / réutilisation) – bien loin de son immatérialité supposée. C’est l’ambition du projet CEPIR – Cas d’étude pour un immersif responsable – projet d’évaluation des impacts environnementaux de la XR, portés par un consortium d’acteur·rices du secteur. Son objectif : « produire des données et des outils permettant d’évaluer les impacts environnementaux de la filière XR française et émettre des recommandations (…) pour les rendre compatibles avec une trajectoire de référence ambitieuse à l’horizon 2030 », lit-on sur le site du projet.

Analyse de cycle de vie de casque, bilan carbone de deux œuvres, enquête, entretiens, bonnes pratiques, le projet CEPIR propose un état des lieux et une mesure de l’empreinte environnementale des expériences immersives. À travers cinq scénarios prospectifs – du renoncement à la XR à la maximisation des usages – il imagine leur compatibilité avec les accords de Paris[6]. Sans dévoiler ses résultats – qui seront restitués le 28 février et publiés en open source – Amaury La Burthe partage : « Croître de façon infinie dans un monde fini semble compliqué. Or l’histoire nous montre plutôt que les médias se sont cumulés au lieu de se soustraire : cinéma, radio, télévision, internet… Éco-concevoir est une donnée d’entrée, mais il est probable que cela ne suffise pas et nous ayons à hiérarchiser nos usages ».

Des écologies à l’écosophie

Cette vision – visant à mesurer pour comprendre, identifier, rationaliser, modéliser des façons plus soutenables de créer – est-elle la seule voie possible pour prendre en compte la dimension écologique du numérique culturel ? Jean-François Jégo, maître de conférences à l’Université Paris 8 et artiste-chercheur, défend une vision plurielle des écologies. Il s’appuie notamment sur le philosophe Yves Citton qui distingue cette écologie gestionnaire de l’écologie radicale, davantage de terrain. En tant qu’artiste, la question écologique peut être appréhendée de différentes façons. Joanie Lemercier et Juliette Bibasse défendent un artivisme technologique : par le biais de la vidéoprojection, le studio offre une « caisse de résonance » aux messages écologistes[7].

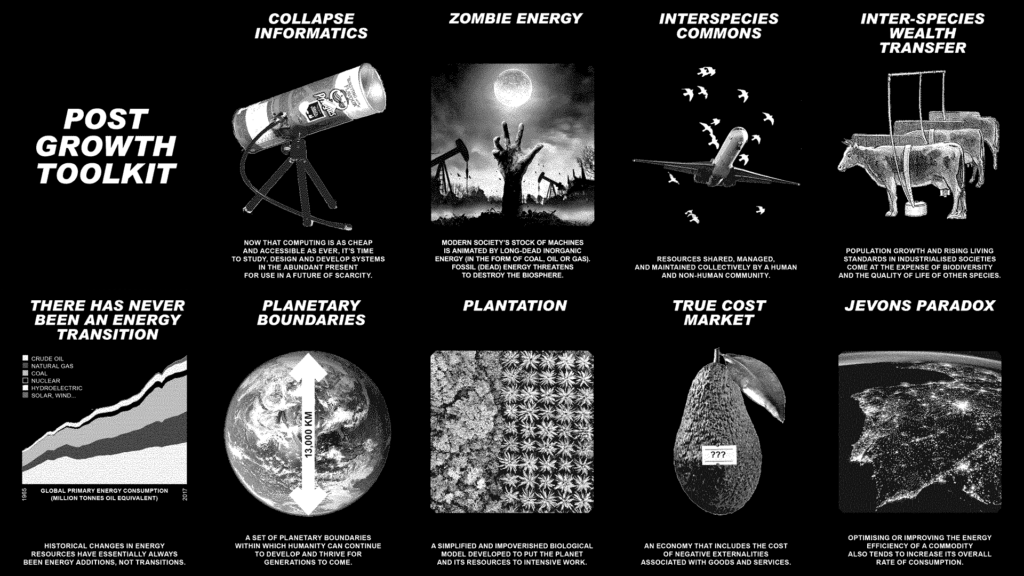

Le collectif DISNOVATION.ORG offre, quant à lui, une critique du système capitaliste et de ses ravages écologiques par le biais de « provocations artistiques [cherchant] à renforcer les imaginaires et les pratiques de l’après-croissance tout en défiant les idéologies techno-solutionnistes dominantes ». Ainsi le projet Post Growth propose-t-il « une boîte à outils pour faciliter l’orientation dans le contexte des crises environnementales actuelles » invitant à « remettre en question les récits dominants sur la croissance et le progrès, et à réenvisager le métabolisme social à travers une compréhension de l’énergie qu’il nécessite, en reconnectant la survie humaine aux qualités vivantes et matérielles de la biosphère, en s’appuyant sur l’écoféminisme et les connaissances autochtones ».

Autre façon d’appréhender la relation technologie / écologie, Rocio Berenguer propose quant à elle des créations s’appuyant sur des recherches scientifiques et son cheminement intellectuel, pour nous inviter à interpréter une réalité non-anthropocentrée.

Si ces deux visions de l’écologie – gestionnaire et radicale – sont complémentaires, selon Yves Citton, « il existe même tout un spectre pour traiter de l’écologie en tant qu’artiste » relève Jean-François Jégo. S’appuyant sur les travaux de l’historienne de l’art Bénédicte Ramade, il évoque ces différentes typologies : création naturaliste, sensibilisation écologique, militantisme écologiste et art anthropocène qu’il relie pour sa part à l’écosophie. « Une démarche écosophiste cherche à relier autant que possible les trois écologies définies par Félix Guattari[8] » explique-t-il. Pour le philosophe français, l’écologie environnementale ne peut se découpler de deux autres écologies, sociale et mentale. « Car au-delà d’un péril environnemental, qui entremêle réchauffement climatique, effondrement de la biodiversité, finitude des ressources et pollution des écosystèmes, nous sommes également sous la menace d’un péril social et d’un péril mental ou psychique » évoque Thomas Busuttil dans un article d’Usbek & Rica invitant à découvrir l’œuvre du philosophe.

Au-delà du greenwashing institutionnel

Si l’écologie apparaît comme une nouvelle colonne vertébrale des politiques publiques, dans quelle sens doit-elle être comprise ? De multiples marqueurs nous engagent à constater la prise en compte de l’urgence écologique dans les politiques publiques – en témoigne le Guide d’orientation et d’inspiration pour la transition écologique de la culture du ministère de la Culture, son dernier numéro de la revue Culture et recherche intitulé « Création artistique et urgence écologique », ou encore son soutien à l’Augures Lab numérique. Les dissonances sont néanmoins palpables lorsque l’on met en rapport les 200 millions d’euros annoncés par Emmanuel Macron en juillet 2023 pour le développement des technologies immersives et le métavers – sans que son impact n’ait à ce jour été véritablement mesuré[9] – tandis que le programme Alternatives vertes – qui vise à « accélérer la transition écologique des entreprises culturelles, afin d’en faire un secteur de référence en matière de responsabilité environnementale » – est constitué de 25 millions d’euros.

Ne serait-on pas ici face à une forme de greenwashing institutionnel ? Comment dépasser une vision gestionnaire et parfois restrictive des enjeux écologiques ? Continuer à vouloir concilier croissance forte et soutenue et adaptation au changement climatique est-il réaliste ? « On ne peut pas croître sans qu’il n’y ait de conséquences » partage Amaury La Burthe qui se garde bien de « donner des leçons » ayant été lui-même actif dans le déploiement des nouvelles technologies. L’objectif du projet CEPIR est plutôt de « faire prendre conscience de la face cachée, des impacts des productions numériques, mais aussi de leurs effets rebonds » pour amener les artistes et studios à objectiver leurs choix. « Le projet ne s’érige pas en censeur mais pourrait servir de base pour une convention citoyenne sur le numérique » suggère-t-il. Au-delà des politiques court-termistes que constituent ces appels à projets, Jean-François Jégo appelle pour sa part à déployer une vision large du sujet par le biais de la recherche[10].

Tandis que le bilan carbone moyen des français·es devra passer de 10 tonnes à 2 tonnes par an d’ici 2050, on imagine effectivement que le numérique culturel devra lui aussi faire son autocritique écologique, au sens large du terme. Comment ce médium pourra-t-il continuer à être dans l’ère du temps ? Pourra-t-il se faire le vecteur d’une vision écosophiste du monde ? La bataille des écologies est belle et bien déclarée.

Rédaction Julie Haméon

[1] Sur le sujet, ce compte rendu de table ronde « L’impact environnemental du numérique culturel » est éclairant : https://www.culture-nouvelle-aquitaine.fr/numerique-culturel/limpact-environnemental-du-numerique-culturel/.

À lire également : “Pourquoi et comment réduire l’impact de nos activités numériques culturelles ?”

[2] 60% de la bande passante du web est constituée de contenus culturels, d’après le rapport L’insoutenable usage de la vidéo en ligne, The Shift Project, 2019

[3] Le numérique représente 4% des émissions de GES mondiales, avec une projection évaluée à +187% d’ici à 2050 selon une étude ADEME-Arcep

[4] Les travaux du Lab Augures numérique responsable sont à retrouver en open source/creative commons : https://numeriqueresponsableculture.notion.site/Compte-rendus-6ee4f233961143a283fb87e5ca9c46d6

[5] Rapport Déployer la sobriété numérique, The Shift Project, 2020

[6] Les Accords de Paris prévoient une diminution de 45% des GES à horizon 2030, pour rester en dessous de + 1,5°C

[7] Lire cette interview pour prolonger le sujet : https://www.hellocarbo.com/blog/media/joanie-lemercier-soulevements-de-la-terre/

[8] Félix Guattari, Les trois écologies, 1989

[9] Le Shift Project a annoncé un rapport à sortir en mars 2024, ayant notamment pour d’objet d’identifier les types de métavers à encourager ou à dissuader

[10] À ce sujet, un colloque du collectif Arts, écologies, transitions aura lieu en mai 2024 : https://www.artsecologiestransitions.art/

| L’autrice de l’article Journaliste indépendante spécialisée en politiques culturelles, Julie Haméon collabore régulièrement pour plusieurs médias (La Scène, La Lettre du spectacle, HACNUMedia, l’Observatoire des politiques culturelles…). Elle y traite notamment des enjeux liés à la transition écologique dans le secteur culturel. Basée à Nantes, sa formation mêle journalisme, médiation et sciences politiques. Ayant travaillé dans le secteur culturel pendant une quinzaine d’années, elle est particulièrement attentive aux sujets qui se situent à l’intersection des arts, des sciences sociales et des politiques publiques. Elle est également autrice et réalisatrice de podcasts. |

Newsletter

Retrouvez tous nos articles directement dans votre boîte mail en vous abonnant gratuitement.