Permacomputing, tendance éphémère ou phénomène durable ?

Article publié le 28/04/2025

- #EXPERTISE

Temps de lecture : 8 min

Pierre Corbinais

Encore discret, le permacomputing commence à faire parler de lui dans les milieux de la création numérique. Défendant une approche low-tech, libre et décroissante du numérique, ce mouvement prône des outils plus sobres et des pratiques respectueuses des ressources. Qu’il soit revendiqué explicitement ou simplement pratiqué de manière intuitive, il semble séduire de plus en plus d’artistes soucieux de l’impact de leur démarche. Mais de quoi parle-t-on vraiment quand on évoque le permacomputing ? Est-ce une rupture des pratiques et des esthétiques dominantes ? Une posture nouvelle ou une continuité de la pensée alternative ?

Si vous étiez à Arles à l’automne 2024, vous avez peut-être déjà entendu parler du permacomputing… Terme clairement affiché par le festival Octobre Numérique qui en a fait son fil conducteur avec des artistes à l’honneur comme Maud Martin et Mathis Clodic… “Nous avions envie d’interroger la place des technologies numériques et cette logique de surenchère : toujours plus de dispositifs, plus de puissance de calcul, plus d’esthétique. Que faire lorsque nous faisons partie du problème ? Nous souhaitons faire du permacomputing notre fil d’ariane pour la prochaine édition en 2025”, explique Vincent Moncho, directeur de Faire Monde, l’association qui organise le festival arlésien. Derrière l’apparente simplicité du terme permacomputing – contraction de permaculture et computing – se déploie un ensemble de pratiques de création particulièrement fécondes à interroger. Cet article propose une mise en perspective critique de ce mouvement, en l’inscrivant à la fois dans les débats contemporains sur l’écologie numérique, et dans une histoire plus ancienne de pratiques artistiques éco-responsables. Car si le mot est récent, les préoccupations qu’il recouvre (réduction de l’empreinte environnementale, autonomie des dispositifs, réappropriation des technologies) animent depuis plusieurs décennies les artistes issus des arts numériques, des cultures du hacking ou des makerspaces. Mais d’ores et déjà le permacomputing, à l’image d’autres secteurs dans notre société, peut apparaître comme la formalisation d’un changement de paradigme déjà à l’œuvre : moins de puissance de calcul, plus d’attention portée aux processus ; moins d’accélération, plus de résilience ; moins de spectacle, plus de poésie.

Permacomputing, quelle(s) définition(s)

Né au tournant des années 2020 dans des cercles d’artistes et de designers issus des pays d’Europe du Nord, le permacomputing s’impose peu à peu comme un champ de recherche transdisciplinaire, à la croisée de la création artistique, de l’activisme écologique et des technologies numériques. Cette communauté de pratiques milite pour une informatique sobre, résiliente, en rupture avec les logiques extractivistes et le gaspillage énergétique qui dominent aujourd’hui l’écosystème technologique. “D’un côté il y a un courant de pensée avec des chercheurs, de l’autre des praticiens avec l’idée de changer de modèle, de production, contre l’obsolescence. C’est un courant de critique de la pensée technique” introduit Vincent Moncho.

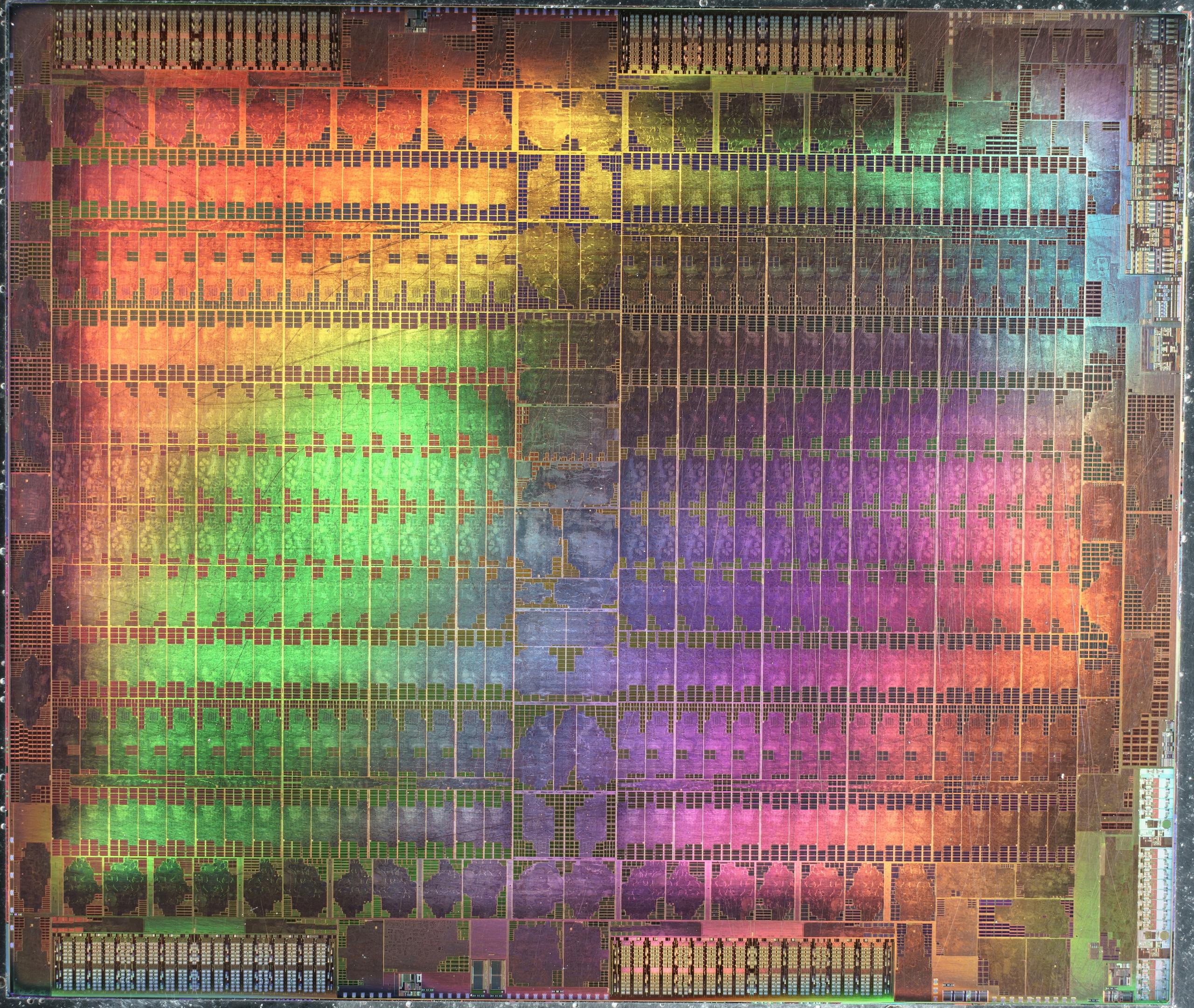

Face à une culture numérique souvent rythmée par l’obsolescence programmée, l’accélération constante et la surenchère technique, le permacomputing propose donc une autre voie : prolonger la durée de vie des dispositifs, minimiser les consommations énergétiques, et réinvestir les machines existantes plutôt que de céder au réflexe du renouvellement permanent. Projet pragmatique, le permacomputing vise, à “donner aux ordinateurs une place significative et durable dans une civilisation humaine elle-même significative et durable au sein de la biosphère planétaire”, selon les mots d’un de ses initiateurs, le chercheur et artiste Ville-Matias Heikkilä. Une publication marquante (Permacomputing Aesthetics: Potential and Limits of Constraints in Computational Art, Design and Culture ; juin 2023) explore les contours esthétiques, culturels et politiques de ce mouvement en plein essor. Par ailleurs, il existe aujourd’hui plusieurs ressources en ligne : d’abord le site web permacomputing.net qui héberge les publications phares et un manifeste ; mais aussi des contenus plus pédagogiques comme cette vidéo de Tracks (Arte), réalisée à l’occasion d’Octobre Numérique, devenu l’un des événements phares en France sur ce sujet. D’autres organisations ouvertement engagées comme le Waag Futurelab (Amsterdam) ou Creative Coding (Utrecht) organisent régulièrement des ateliers et conférences. “J’étais en visite dans ces deux structures récemment, j’ai l’impression qu’avec le permacomputing, on prépare une résistance technologique citoyenne. Ça résonne avec les tensions mondiales actuelles et la manière dont les Big Tech ont la mainmise sur nos vies” commente Vincent Moncho dont les propos font aussi écho au techno féodalisme conceptualisé par des chercheurs comme Cédric Durand.

Une esthétique reconfigurée

Au-delà de sa portée critique, le permacomputing se distingue par sa capacité à reconfigurer les esthétiques numériques contemporaines. À l’ère du technomaximalisme promu par les géants du numérique – permis par des moteurs graphiques tels qu’Unreal Engine / Unity et tout un panel d’outils – il propose un contre-modèle. Ici, l’esthétique n’est jamais dissociée de la technique : les formes visuelles et sonores émergent de choix technologiques conscients, souvent contraints, qui refusent la logique du toujours-plus. “Il existe désormais un courant qui privilégie des formes plus pauvres, voire obsolètes – le pixel art, le réemploi de vieux dispositifs – mais qui ne s’inscrit pas uniquement dans une posture de refus ou de nostalgie, observe Vincent Moncho, C’est une manière de découpler les normes esthétiques dominantes et d’ouvrir l’imaginaire à d’autres possibles.” Concrètement, l’industrie du jeu vidéo avec ses milliers de consoles devenues obsolètes, intéresse particulièrement les adeptes du permacomputing, qui se retrouvent régulièrement à l’occasion de game jams.

Des artistes comme Chloé Desmoineaux avec son hackerspace à Marseille ou Pierre Corbinais avec sa Gameboy Camera incarnent cet esprit indé. “Mon but c’est de faire de la photo avec une vieille gameboy. Forcément j’ai des contraintes de couleurs, de pixels. J’aime le courant Oulipo, la création sous contrainte, et dans mon travail cela passe par une résolution minime et une palette de couleurs plus restreinte. Je suis persuadé qu’on peut faire beaucoup avec très peu, explique Pierre Corbinais sans revendiquer pour autant le permacomputing, j’avais déjà entendu parler de ce terme mais ce n’est pas quelque chose que je brandis. De manière générale, je suis partisan de la décroissance, faire mieux avec moins ça me plait.” Toujours dans le jeu vidéo, les contrôleurs alternatifs, des interfaces qui s’éloignent des classiques manettes, souris et claviers, et requestionnent les mécaniques de gameplays habituels. À l’image du catalogue proposé par Random Bazar, ces œuvres font écho aux idées véhiculées par le permacomputing. Depuis 2014, Pierre Corbinais réalise un inventaire sur le site Shake That Button : “Je regroupe tous les contrôleurs alternatifs que je vois passer. Il y a des œuvres qui peuvent être monumentales et réalisées avec des techniques-technologies complexes, mais il y a aussi beaucoup d’œuvres qui sont bricolées à partir de débris électroniques ou d’appareils recyclés.” Robin Baumgarten, artiste et développeur de jeux expérimentaux basé à Berlin, pourrait tout à fait rentrer dans cette catégorie. Après avoir mené des recherches sur l’IA dans les jeux et travaillé sur des jeux mobiles, il se consacre désormais pleinement à la création d’installations interactives ludiques à la croisée des chemins entre jeu et art, comme Line Wobbler développé sur Arduino. Ce jeu très minimaliste est composé d’un simple joystick et d’une bande LED. En cultivant ces pratiques situées, parfois fragiles, souvent décalées, le permacomputing esquisse les contours d’une esthétique post-numérique où l’économie de moyens devient le principal trait de caractère.

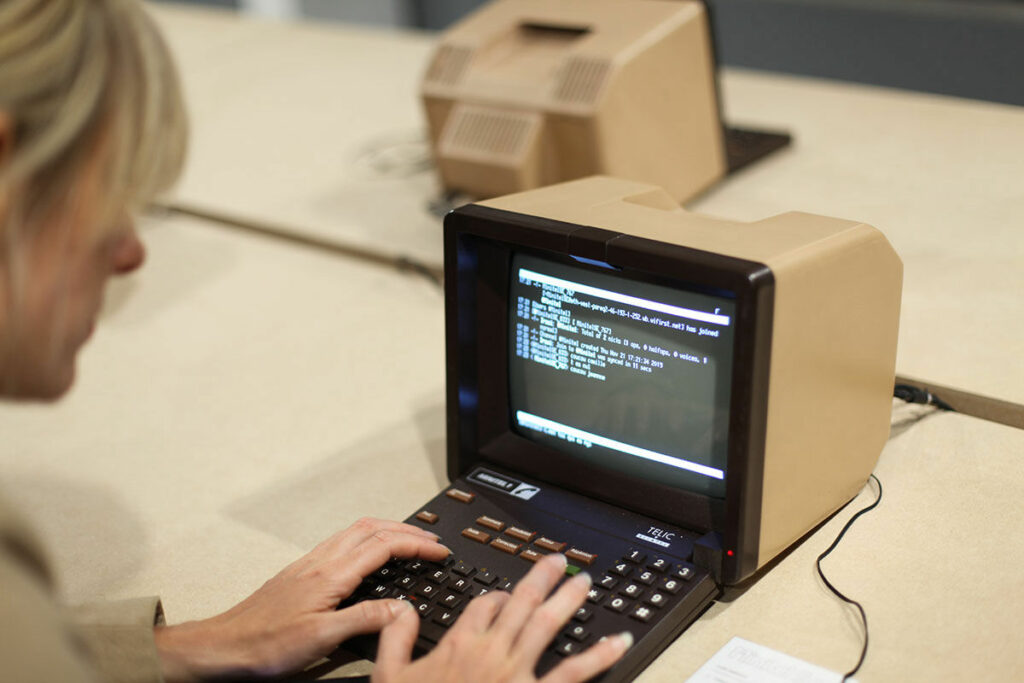

Un ADN makers

Néanmoins réduire le permacomputing à son expression dans le champ du jeu vidéo serait toutefois réducteur. Si cette esthétique low-tech s’incarne parfois dans des formes ludiques ou rétro, elle s’ancre aussi dans des démarches issues de la scène maker et des cultures du réemploi, à l’image de hackerspaces tels que la Labomedia ou des événements comme Visiophare ou Makerland (compte rendu de la dernière édition à lire ici). Certains artistes comme Benjamin Gaulon, alias Recyclism, illustrent parfaitement cette posture. Bien qu’il ait fait ses débuts artistiques en transformant des manettes de NES en instruments de musique, son approche excède largement la sphère du jeu. “Le permacomputing est un des thèmes séduisants qui entrent en résonance avec des logiques de réutilisation, de détournement. Je le perçois comme une forme de décroissance appliquée : une esthétique du faire avec ce qui existe déjà”, explique-t-il. Pour Benjamin Gaulon, la force du mouvement réside dans sa dimension concrète, utile, dans sa capacité à proposer d’autres manières d’habiter la technologie : plus sobres, moins extractives, et fondées sur un minimalisme actif. Avec l’artiste Jérôme Saint-Clair, il redonne vie à d’anciens Minitels (MinitelSE), explorant les possibilités d’un usage contemporain de ces machines-reliques. Un geste à la fois poétique et politique, qui interroge la saturation technologique de nos sociétés et qui sera le point de départ d’un livre collectif The Internet of Dead Things à paraître en 2025 (parmi les rédacteur·rices, Alessandro Ludovico, Nicolas Nova, Janet Gunter, Geert Lovink…).

Zombie media, demoscene, archéologie des médias

Plutôt que de revendiquer pleinement le permacomputing, Benjamin Gaulon préfère convoquer une autre notion : celle de Zombie Media. Inspirée d’une réflexion théorisée par Garnet Hertz et Jussi Parikka, “cette approche s’intéresse aux objets techniques qui ne sont ni tout à fait morts, ni pleinement vivants, des artefacts oubliés, obsolètes ou dysfonctionnels qui peuplent nos environnements numériques”. Contre la vision déterministe du Dead Media Project de l’auteur Bruce Sterling, qui actait la disparition inéluctable de certaines technologies, le Zombie Media propose donc de réanimer, détourner, prolonger l’usage. En somme des réflexions assez proches du permacomputing.

Dans cette dynamique du dépassement technique par la contrainte, la demoscene – communauté active depuis les années 1980 – joue un rôle clé. Véritable laboratoire de créativité numérique, elle explore depuis plusieurs décennies les potentialités expressives des machines limitées, en produisant des œuvres visuelles et sonores à partir de ressources ultra-réduites. Il n’est donc pas surprenant que Ville-Matias Heikkilä, artiste et chercheur à l’origine du terme permacomputing, soit lui-même un membre actif de cette scène. On y croise également des figures telles que Raquel Meyers ou Goto80 (Anders Carlsson), artistes emblématiques d’une esthétique low-tech, fondée sur le text mode, le glitch, et les détournements de formats anciens. De la même manière, comment ne pas faire écho au travail de Robert Henke, dont les installations et performances comme Monolake 8bit ou CBM 8032 AV réactivent des ordinateurs des années 1980, révélant la charge expressive d’une esthétique du bruit, du bug et de la contrainte technologique assumée ? Malgré une filiation évidente entre la demoscene et le permacomputing, les communautés demoscene et permacomputing ne semblent pas toujours poreuses : Florine Fouquart, une artiste chercheuse faisant partie de la communauté demoscene depuis 2016, reconnaît “être sensible à l’impact écologique d’une industrie informatique en roue libre qui augmente sa consommation énergétique par une course à la puissance de calcul et à la nouvelle feature shiny. Cependant, elle affirme “ne pas connaître le permacomputing, si ce n’est la définition du terme.”

Parallèlement, le permacomputing partage aussi de nombreux points de convergence avec le champ de l’archéologie des médias, discipline transversale qui interroge les strates oubliées de l’histoire des technologies : dispositifs obsolètes, formats non adoptés, machines marginales ou déchues. À ce titre, on peut évoquer le travail du PAMAL (Preservation & Art, Media Archaeology Lab), collectif européen mêlant artistes, chercheur·ses en théorie des médias, restaurateur·rices et ingénieur·es. Composé notamment d’Emmanuel Guez, Amandine Chasle, Lionel Delunel ou Quentin Destieux, le groupe propose une relecture poétique et critique de notre héritage technologique, en opérant des gestes de conservation, de recontextualisation et de réactivation.

Potentiels et limites du permacomputing

Parmi les multiples concepts évoqués – Zombie Media, demoscene, archéologie des médias – c’est sans doute le permacomputing qui capte aujourd’hui le plus fortement l’esprit du temps. Plus qu’une simple expression, le permacomputing incarne une pensée contemporaine ancrée dans les urgences écologiques, les tensions autour des ressources et le besoin de questionner nos rapports aux technologies. “Ce terme fait partie d’une évolution intellectuelle, qui résonne sans doute davantage avec des notions comme celles d’écosystème ou de chaîne de valeur, là où d’autres vocabulaires restaient plus restreints”, résume Benjamin Gaulon. De là à imaginer que le permacomputing devienne le catalyseur d’un mouvement large, rassemblant une communauté d’artistes, de chercheur·ses et d’activistes autour d’une écologie critique du numérique, il n’y a qu’un pas. Mais au risque de voir le concept se diluer, voire être récupéré ? “Mieux vaut quelque chose d’accessible et édulcoré, ou un terme plus précis et radical, au risque de rester marginal ?”, interroge Vincent Moncho. La question n’est pas anodine. L’histoire récente nous a appris que certaines dynamiques alternatives, une fois institutionnalisées, peuvent perdre de leur charge politique. L’exemple des low tech, précisément définies par l’ADEME à travers des guides à destination des entreprises, a parfois été perçu comme un mouvement confiscatoire. Il serait ainsi ironique (pour ne pas dire amer) de voir un jour une grande exposition sur le permacomputing sponsorisée par une multinationale du numérique.

Il y a enfin un paradoxe fondamental au cœur même du terme permacomputing : peut-on véritablement articuler permaculture et numérique ? Comment réconcilier une vision du monde fondée sur la régénération des écosystèmes avec des technologies intrinsèquement extractives, gourmandes en ressources et conçues pour l’obsolescence ? C’est précisément cette tension que le permacomputing tente d’habiter, sans la résoudre, mais en en faisant le moteur d’un imaginaire politique. Comme l’affirme son manifeste : “Le permacomputing vise à imaginer un tel avenir et à y parvenir. Il est donc à la fois utopique et concret.” Une utopie, certes. Mais n’est-ce pas à partir des utopies que s’inventent les alternatives ?

Rédaction Adrien Cornelissen

| L’auteur de l’article Au fil de ses expériences, Adrien Cornelissen a développé une expertise sur les problématiques liées à l’innovation et la création numérique. Il a collaboré avec une dizaine de magazines français dont Fisheye Immersive, XRMust, Usbek & Rica, Nectart ou la Revue AS. Il coordonne HACNUMedia qui explore les mutations engendrées par les technologies dans la création contemporaine. Adrien Cornelissen intervient dans des établissements d’enseignement supérieur et des structures de la création. |

Newsletter

Retrouvez tous nos articles directement dans votre boîte mail en vous abonnant gratuitement.