Communauté(s) : le numérique au service de l’humain ?

Article publié le 10/06/2024

- #AMBIVALENCES

Temps de lecture : 7min

Communauté. Le terme est large. Il s’entend aussi bien pour parler de communautés géographiques, religieuses, ethniques, professionnelles… La tentation est grande de circonscrire le sujet aux communautés numériques. Mais cela ne tient pas, le sujet déborde constamment. Les communautés numériques sont-elles si hermétiques au réel ? Quelles vocations ont les communautés dans le numérique ? Et en quoi ce rapport au monde constitue-t-il une alternative au modèle socio-économique dominant ?

La novlangue a ce don de vampiriser les mots les plus communs. Si l’humain a fondamentalement besoin de communauté pour s’épanouir, les nouvelles utilisations de ce terme interrogent. Détournées à des fins marchandes, accusées de verser dans le communautarisme, quelle importance recouvrent les communautés au cœur même des dynamiques numériques ?

De l’esprit « commun »

Au sens étymologique, la communauté est « un groupe de personnes (cum) qui jouissent de manière indivise d’un patrimoine, un bien, une ressource, ou bien au contraire une obligation, une dette (munu)1 » définit l’architecte et économiste Claude Jacquier. Dans leur versant numérique, Danièle Bourcier et Primavera de Filippi les définissent comme « un ensemble d’initiatives et de valeurs (…) autour de la liberté de partager et d’échanger »2. Logiciel libre, creative commons, open data, ces communautés numériques interrogent la notion même de propriété : « Le logiciel libre catalyse d’abord un mouvement de revendication contre les logiciels « fermés » ; il sera plus tard réinterprété par la communauté de l’open source, qui se concentrera plutôt sur les “avantages d’une méthode de développement au travers de la réutilisation du code source » ». Et si la gratuité n’y est pas systématique, le partage est une valeur centrale, moteur d’innovation et de créativité.

Au Florida, à Agen, Pierre-Mary Gimenez-Guillem propose et anime des ateliers autour des cultures numériques. Au sein de la scène de musiques actuelles, il a contribué à créer la Machine sonore infernale, instrument de musique multijoueur open source en constante évolution. Les communautés sont son quotidien, sa « formation continue », sans elles il « ne ferait pas grand chose » admet-il. Mapping vidéo, bricolage électronique, communautés spécifiques autour de techniques ou de marques, il « baigne dans les communautés » et distingue trois échelles : la veille qui se fait principalement sur les réseaux sociaux, les coups de main / conseils / retours utilisateurs par le biais des forums, et les échanges entre experts par le biais notamment de la plateforme GitHub. Des communautés « indispensables », selon lui, à la création numérique dans un « milieu qui évolue tellement vite que les formations ont du mal à suivre ». Celui qui évoque « vivre dans un monde de bisounours » où règne entraide et gratuité insiste cependant sur l’importance de la réciprocité, de « nourrir la communauté ». Ainsi les plans et les codes de la Machine sonore infernale sont-ils partagés en licence creative common afin que d’autres puissent se saisir de ces connaissances et créer à partir de celles-ci. Google, Microsoft, Android et d’autres l’ont d’ailleurs bien compris : « Les géants de la tech sont obligés de s’appuyer sur les communautés pour aller plus vite. Le numérique marchand ne peut pas se passer des communautés » éclaire-t-il.

Pourtant, au sein du monde numérique, le mot « communautés » tend à prendre une nouvelle connotation, celle de matière première d’une économie de l’attention qui les utilise à des fins marchandes. Du supermarché local au centre d’art, l’enjeu n’est-il pas de vendre ses biens, services ou activités à sa communauté, avec – parfois – pour bras droits, des influenceur·ses s’érigeant en chef·fe de clan ? Assiste-t-on à un glissement de la notion originelle de communauté – au sens de partage, ressource, entraide – vers des communautés fermées, devenues le fond de commerce de plateformes dont la finalité est moins de rassembler que de monétiser ces entités ?

Interdépendances non-binaires

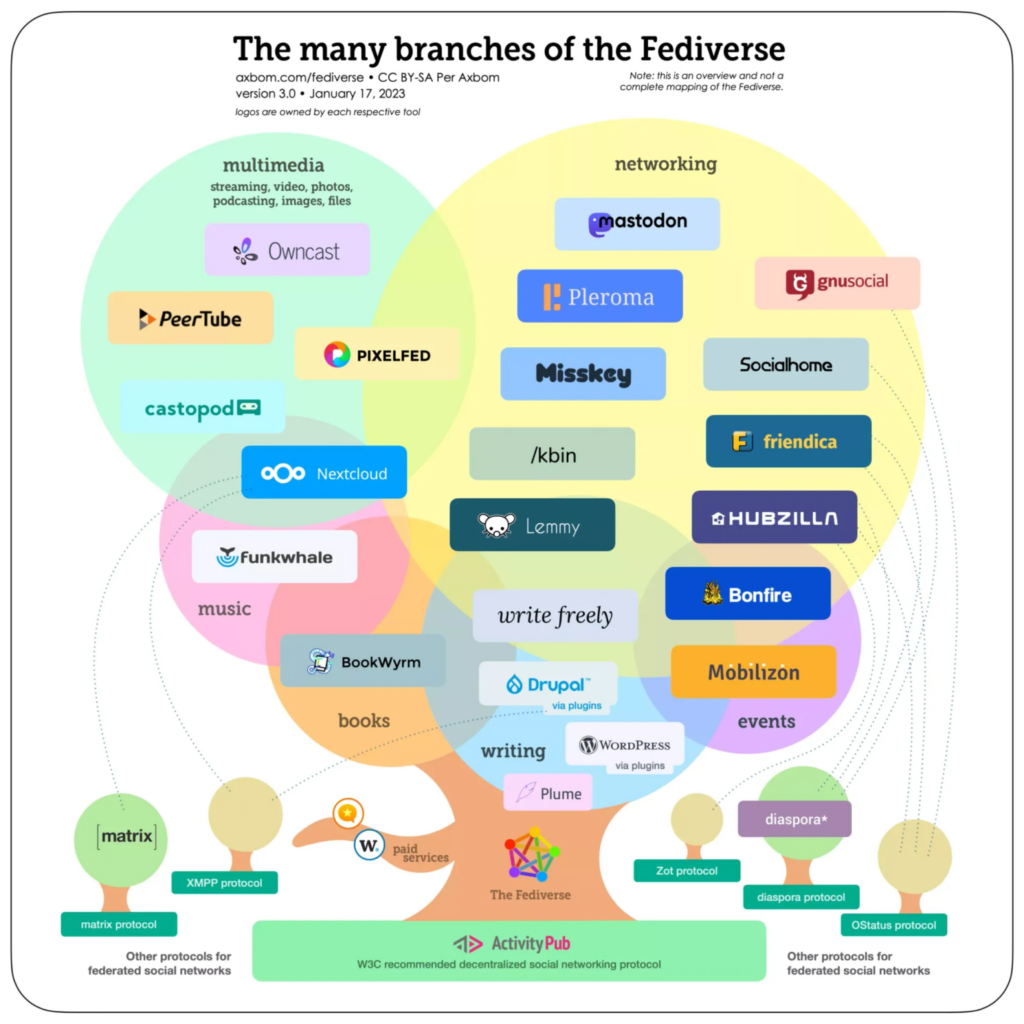

Pierre-Mary Gimenez met en garde contre une confusion sémantique : « Les réseaux sociaux ne sont pas des communautés mais des outils qui permettent de mettre en relation des communautés ». Il constate par ailleurs qu’ils sont en passe d’être démystifiés sur un plan technique si tant est que « chacun·e peut construire son outil pour faire vivre sa propre communauté » livre-t-il. Autre signal encourageant : l’usage du Fediverse se démocratise. Alternative aux réseaux sociaux propriétaires, cette fédération de serveurs forme un réseau social construit autour de logiciels libres et permettant, notamment, de ne pas céder ses données.

Grégoire Barbot, co-directeur de PING, association d’éducation populaire qui propose de « se ré-approprier les technologies », place l’enjeu ailleurs. L’ambition de l’association est ici d’ouvrir et de croiser les communautés. Et si les réseaux sociaux – par le biais de silos fermés – préservent des dissonances cognitives et permettent un « confort mental », alors il est important de proposer un endroit sécurisant et confortable. Ainsi, au sein d’Hyperlien, espace co-animé avec trois structures ouvert en septembre 2023 à Nantes, PING anime un fablab citoyen, se positionnant en intermédiation plutôt qu’en figure d’expert. Sa recette : croiser les disciplines et les publics en proposant des rencontres physiques. Premier twist : « nous promouvons le libre et mobilisation la constitution et l’animation de communautés mais ces communautés ne sont généralement pas numériques. Nous proposons de faire communauté autour du numérique mais pas par le numérique » explique-t-il. Car si des outils numériques existent évidemment, au sein de l’association pour partager des ressources, « ces communautés ont un besoin physique de se rencontrer », partage-t-il. Notre conception de la communauté s’en trouve élargie comme étant « à la fois un endroit, des gens vivant en cet endroit, l’interaction entre ces gens, les sentiments qui naissent de cette interaction, la vie commune qu’ils partagent et les institutions qui règlent cette vie »3, s’appuyant sur la définition de Jean-François Médard.

Le numérique ne serait donc pas l’instrument de destruction du réel que certains craignent ? « En dématérialisant la sociabilité physique de voisinage (…), les réseaux sociaux ont maillé de nouveaux groupes affinitaires sans territoire autre que la plateforme mais projetant pourtant ses fils à travers le monde entier. (…) La dématérialisation constitutive des réseaux sociaux fait néanmoins office de solvant sur les solidarités de voisinage en diluant toute présence et tout vécu local commun au profit terminal d’une existence liquide qui va demeurer « remote » – terme puissant en anglais pour dire isolé, éloigné, reculé, à distance »4. La vision dystopique d’Alain Damasio concernant les effets des communautés numériques est-elle fondée ? Les communautés numériques viennent-elles véritablement dissoudre les communautés physiques ? Sans doute, à certains endroits est-ce le cas, oui. Sans doute, néanmoins, à d’autres les communautés numériques permettent-elles de nouvelles sociabilités, créant de nouvelles façons de se rassembler autour d’intérêts communs, de valeurs communes, s’insinuant dans le réel.

Des communautés-territoires ?

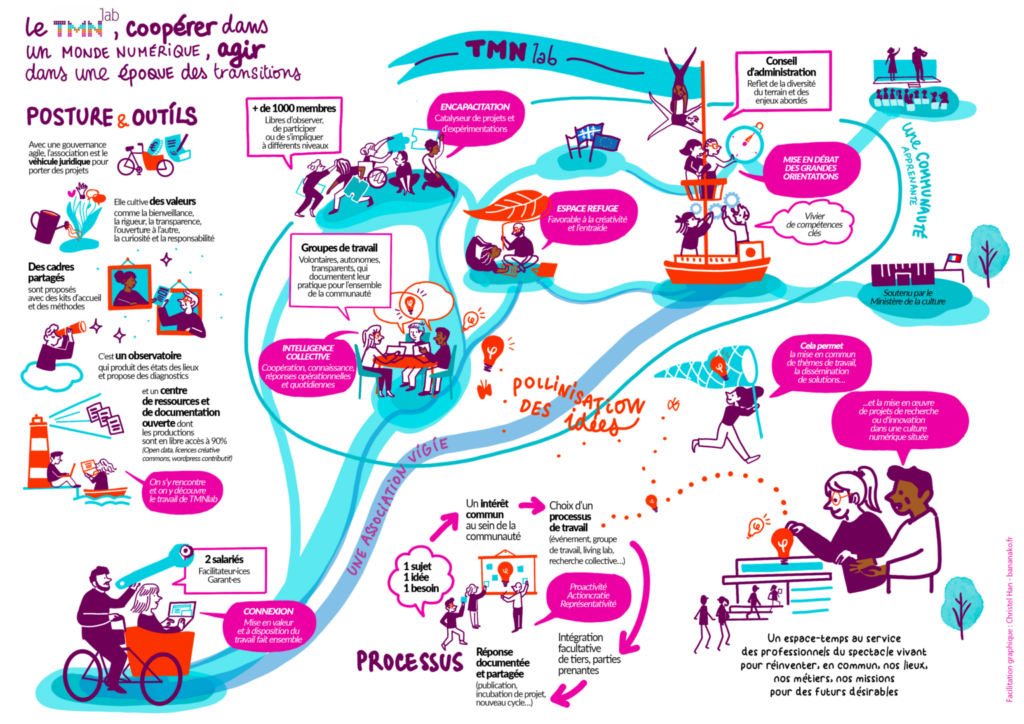

C’est ce mouvement d’aller-retour que recherche le TMNlab, réseau de professionnel·les du spectacle vivant né en 2013 composé de plus de 1000 membres, dont l’objet est « de rassembler et animer une communauté apprenante de professionnels du spectacle vivant pour produire et diffuser une culture numérique responsable ». Elle défend une logique d’actioncratie, les groupes thématiques étant imaginés, créés et animés par les membres de façon volontaire et autonome, avec le soutien de l’équipe permanente. Une condition : documenter ce qui est produit, créer du commun.

Si le niveau d’engagement est disparate au sein des membres, le réseau mise sur la complémentarité : « La partie numérique est très active – par le biais des cafés visios hebdomadaires, de la mailing list, du Discord… – et les rencontres en présentiel – une à deux fois par an – structurent en donnant corps et chair aux échanges » explique Anne Le Gall, cofondatrice et déléguée générale du réseau. Elle invite ainsi à ne pas opposer réel et virtuel : « Nous avons construit, grâce à la force du numérique, un réseau physique partant véritablement du terrain » évoque-t-elle, revendiquant à présent un véritable « maillage et ancrage territorial nécessaire pour avoir un impact en termes de politiques publiques ». Une dynamique qu’elle juge importante à un moment où « le besoin de coopérer est de plus en plus nécessaire et de moins en moins soutenu ». Alors les communautés numériques basées sur la non-propriété, le partage, l’entraide et le volontariat peuvent-elles se concevoir comme une façon de recréer des communautés réelles d’intérêts et de valeurs ? Peuvent-elles constituer une inspiration dans un contexte de raréfaction des ressources et de désengagement de l’État ?

En 2011 déjà, Claude Jacquier appelait à revisiter la notion de communauté constant qu’« une parenthèse [était] sans doute en train de se clore avec les défis énergétiques et climatiques, la mondialisation et l’intégration des États-nations dans de vastes ensembles concurrentiels aux solidarités a minima »5. En cause, selon lui : les solidarités institutionnelles amenées à faire défaut et induisant la nécessaire prolifération de « formes communautaires d’entraide ». Il invitait alors au déploiement de « communauté-territoire mariant les anciennes définitions de la communauté aux nouvelles approches des communautés résilientes et des communautés virtuelles ». Il va même plus loin en suggérant « une stratégie délibérée de [la part des États], instruite par l’idéologie néo-libérale, de renvoyer la régulation de solidarités moins coûteuses pour les nantis aux communautés d’appartenance, d’allégeance ou d’identité ». Ainsi le communautarisme décrié serait-elle le produit même d’un affaiblissement des pouvoirs publics ? Mais la (re)constitution de communautés fortes ne peut-elle pas également constituer un remède à la dissolution du corps social ? Et si l’entraide est l’autre loi de la jungle6, arrivera-t-elle à s’imposer comme nouvelle valeur dominante ? À suivre…

Rédaction Julie Haméon

1. Qu’est-ce qu’une communauté ? En quoi cette notion peut-elle être utile aujourd’hui ?, Claude Jacquier, dans Vie sociale 2011/2 (N° 2)

2. Les communautés numériques : Objectifs, principes et différences, Danièle Bourcier, Primavera de Filippi, Les Cahiers français : documents d’actualité, 2013

3. Communauté locale et organisation communautaire aux États-Unis, Jean-François Médard, Cahier de la Fondation nationale des sciences politiques, Paris, 1969

4. Vallée du silicium, Alain Damasio, Seuil, 2024

5. Qu’est-ce qu’une communauté ? En quoi cette notion peut-elle être utile aujourd’hui ?, Claude Jacquier, dans Vie sociale 2011/2 (N° 2)

6. À ce sujet : L’entraide, l’autre loi de la jungle, Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, Les liens qui libèrent, 2019

| L’autrice de l’article Journaliste indépendante spécialisée en politiques culturelles, Julie Haméon collabore régulièrement pour plusieurs médias (La Scène, La Lettre du spectacle, HACNUMedia, l’Observatoire des politiques culturelles…). Elle y traite notamment des enjeux liés à la transition écologique dans le secteur culturel. Basée à Nantes, sa formation mêle journalisme, médiation et sciences politiques. Ayant travaillé dans le secteur culturel pendant une quinzaine d’années, elle est particulièrement attentive aux sujets qui se situent à l’intersection des arts, des sciences sociales et des politiques publiques. Elle est également autrice et réalisatrice de podcasts. |

Newsletter

Retrouvez tous nos articles directement dans votre boîte mail en vous abonnant gratuitement.